"당신은 이 사람 피고를 알고 있습니까?"

한 영화에서 증인석에 앉은 우디 앨런이 검사로부터 받은 질문이다.

그는 답변하지 않은 채 예의 그 막막한 표정으로 머뭇거리며 한참을 앉아 있었다.

여러 차례 다그침을 당하자 그제야,

"내가 이 사람을 안다고 해야 할지 모른다고 해야 할지,

사람이 '어떤 사람을 안다'는 게,

그러니까 어디까지 알아야 안다고 할 수 있는 겁니까?"

나는 베토벤을 알고 있는가?

그의 피아노 소나타 전곡 32작품에 대해 알고 있는가?

사람이든, 사물이든, 음악이든,

우리는 그 대상에 대해 어느 정도를 알아야 안다고 할 수 있을까.

베토벤의 출생 연도를 알고 대표작들을 알고

초상화를 통해 그의 얼굴 모습을 분간할 수 있고,

그가 청각을 잃었다는 걸 들어 알고,

고전에서 낭만으로 넘어가는 시대의 이정표가 되었음을 알고있다고 해서 베토벤을 안다고 할 수 있을지.

초기 소나타는 1~15번, 중기는 16~26번, 후기는 27~32번으로 분류되며,

모든 피아니스트들에게 '신약성서'라 불리며 중히 여겨진다는 것을 안다고,

8번엔 '비창', 14번엔 '월광', 26번엔 '고별'등의 표제가 붙어 있다는 것을 알고,

<고별>은 그와 절친한 사이였던 루돌프대공이

나폴레옹의 빈 침공으로 피신해야 했을 때(1809) 그를 위해 작곡한 곡이라는 걸 알고,

악장별로 '고별''부재''재회'의 부제가 붙어있다는 것을 안다고

내가 베토벤의 <고별>을 포함한 피아노 소나타들을 안다고 할 수 있을지.

허다한 정보들의 바다를 뒤져 베토벤과 그의 피아노 소나타의 앎을 위한 분류체계를 입력하고

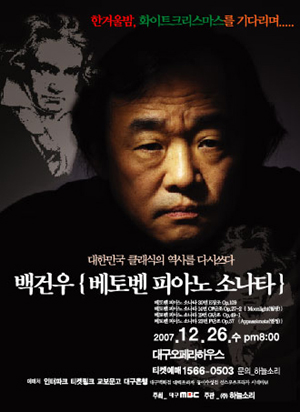

각 소나타에 대한 지식들을 빡빡하게 머리에 넣은 채 백건우를 만나러 갔다.

인터뷰 녹을을 하러 가는 길머리가 흔들리지 않도록 유의했다.

급입력은 급낙하하기 마련이니까.

아는 사람들은 다 아는 사실이지만 백건우는 소위 '말을 잘하는 사람'이 아니다.

말을 잘하는 데에 어떤 표준화된 틀이 있는 것이 아니건만

아무튼 백건우는 말을 잘하는 축에 분류되지 않는다.

여기서 분류의 기준은 아마도 유창함일 것이다.

그러나 유창함 속에 얼마나 무진정과 무감동과 심지어 무질서가 스며 있을 수 있는지

아는 사람들은 다 안다.

그런 말을 들을 땐 한마디의 진정이, 백건우의 타건 같은 한마디가 그리워진다.

인디언 부족 라코타는 말 앞뒤의 침묵을 참으로 소중하게 여겼다고 한다.

말하는 자의 말에 앞선 생각하는 시간, 말 뒤에 오는 듣는 자의 듣는 데에 필요한 시간을

'침묵의 공간a space of silence'이라 표현하며 기다릴 줄 아는 마음을 귀히 여겼다.

백건우는 음악 사이사이의 침묵에 대해 말문을 열었다.

그림을 그림이게 하는 여백처럼 음악을 음악이게 하는 침묵에 대해서.

그의 말도 음악 앞의 침묵처럼 기다림의 미덕이 필요했다.

그러나 그 기다림은 늘 헛되지 않았다.

침을 꾸울꺽 삼키고 기다리면 꿀처럼 첫입에 달진 않지만 오래도록 입안에 향내를 남기는 말을 들을 수 있었다.

(꿀꺽이 아니다. 그렇게 삼키고 나면 또 기다려야 하니까 반드시 '꾸울꺽' 삼켜야 박자가 맞는다)

그는 베토벤에 대해 알 것은 알고 모를 것은 모르고 있었다.

모른다고 솔직히 말할 줄 아는 사람은 이후 알기 위한 노력과 자세가 되어 있는 사람이고

모른다고 말하지 않는 사람은 영원히 알 준비가 되어 있지 않은 사람인 법이다.

그런데 백건우가 "그건 몰랐네요" 할 때에는.

"그게 뭐 꼭 알아야 하는 건가요?"로 들렸다.

그리고 그 되물음은 너무나 적절했다.

그가 알고 있는 것은 베토벤 자신과 그의 음악 자체에 대한 것이고,

그가 모르거나 언급하지 않은 것은 베토벤과 그의 음악 바깥의 것이었다.

그 사람과 그의 음악에 대해 아는 것과 느끼는 것에 대해 생각해보았다.

백건우는 베토벤 피아노 소나타 전곡 연주에 매달린 몇 년 동안

베토벤에 천착했으나 그것은 앎이라기보다는 느낌으로였다.

진정 느껴야 알 수 있는 것임을 백건우의 연주가 말해주고 있었다.

하긴 내가 행복했던 건 그의 연주를 들으며 느낄 때였지.

베토벤의 피아노 소나타에 대해 공부하고 있던 때가 아니었다.

아는 만큼 보이는 것이기도 하지만 느끼면 알 수 있는 것이 더 많은 법이다.

그의 여덟 차례의 전곡 연주회 중 두 번의 연주를 볼 수 있었다.

매일 밤 연주야 그렇다 치고 매일 밤 관람을 어찌 할 수 있으랴 생각했으나,

한 차례의 연주를 보고 나니

'부질없는 약속들을 취소하고 12월의 한 주일 밤을 베토벤 소나타 전곡 감상에 바칠 것을' 하고

후회가 되었다.

파리에서 연주회가 끝나고 한 여성 관객이 이런 말을 했다고 했다.

어디 머언 곳에 다녀온 것 같다고.

그곳에 데려다준 백건우에게 감사한다고.

백건우는 매일 밤 그렇게 서울의 우리도 어딘가로 데리고 가 주었다.

자신이 어느 시골의 전원 풍경을 보는 것 같다던 10번으로,

<비창>의 비감함으로, 단조의 구애로,

<함머클라비어>의 현란한 기교로,

다 다르게 다른 곳으로.

파리의 그녀의 표현은 너무도 적확했다.

관객들은 숨죽이고 그 떠남에 동참했던 것 같다.

다만 그 떠났다 돌아오는 길, 후드득 정신이 깨어남에 있어

난 좀더 그곳에 있고 싶었지만

일부 관객들은 빨리 현실세계로 돌아 오고 싶었던 건지,

백건우가 피아노 건반에서 채 손을 떼기도 전에 박수를 치는 것이었다.

아무도 없는 나만의 적막한 유적지에서 새들이 푸두득 나는 것 같았다.

유적지의 고요가 깨지는 것이 싫었다.

어눌하기 짝이 없는 그가 어찌 그리 피아노를 치는가.

치지 않음으로 해서 영롱해지고 침으로 해서 충만해지는

베토벤의 영혼의 소리를 들으며 우리를 이토록 아름다운 여행으로 이끌어주는

우리 시대의 피아니스트 백건우에게 깊이 감사했다.

그 스스로 기교적으로 가장 어렵다고 했던 29번 <함머클라비어>를 들으면서

'저런 곡은 한 번 칠 때마다 한 10년씩 늙겠다'고 생각하고 있었는데,

연주를 끝내고 객석을 향해 얼굴을 돌린 백건우의 얼굴은 오히려 한 10년은 젊어 보였다.

욕심껏 마셔 끝내 갓난아기가 되었다는, 한 모금을 마시면 일 년씩 젊어진다는

옛날이야기 속 샘물이 떠올랐다.

베토벤이라는 샘물을 거침없이 들이키며 합일의 경지를 이루고 난 개운함으로

백건우는 나이와 세월마저 털어내고 있는 듯했다. - 유정아의 클래식 에세이 <마주침> 중에서 -

Lodwig Van Beethoven(1770-1827)

Piano Sonata No. 29 in B flat major Op.106 "Hammerklavier

KUN-WOO PAIK, piano

피아노 소나타 No.29 in B flat Major Opus op.106,(Hammerklavier)은

1819년 그의 나이 43세에 작곡된 것으로 루돌프 대공에게 헌정된 곡이다.

초판의 악보에 함머클라비어를 위해서로 되어 있는 작품(작품번호101,106,110) 세 곡 중에서

1817∼ 1818년에 작곡된 106번을 가리킨다.

개량된 피아노에 자극을 받아 이 곡을 썼다고 하며

이 곡은 구상이 웅대하고 고도의 기술을 요하는 작품으로 알려졌다.

1악장의 1주제는 교향악적인 장대함을 주며,

특히 3악장의 그 장대한 비가는 듣는 사람들에게 매우 큰 감동을 준다.

이 곡은 모두 4개의 악장으로 구성되어 있다.

전통을 따르는 모습이 보이지만 반드시 그런 것이 아니어서,

마지막 악장은 피날레이지만 역시 푸가 형식으로 구성되어 있고

또 각 악장에서도 엄격한 소나타형식을 취하기보다 자유로운 형식을 취하고 있다.

이 대작은 베토벤 피아노 소나타 최대 작품으로

큰 규모의 교향곡을 듣는 듯한 착각에 빠지게하는데,

이 곡의 도전엔 모든 피아니스트들에게 피와 땀을 요구하고 있는 난곡중에 난곡이다.

당시 마흔아홉 살의 베토벤은 이 곡을 쓰고 난 뒤

“이제야 작곡을 알게 되었다”고 고백했을 만큼

함머클라비어는 베토벤의 역사에서 하나의 분수령이다.

이곡은 피아노 소나타라고 하기보다 차라리 오케스트라가 동원돼야 할 만큼

거대하고 웅장한 교향곡 같은 소나타다. (글자료 : 대전일보기사)

'음악이야기' 카테고리의 다른 글

| 나주시배꽃합창단 제6회 정기연주회 (0) | 2009.12.12 |

|---|---|

| [스크랩] 다윗과 요나단 베스트 찬양 20곡 (0) | 2009.12.11 |

| [스크랩] 당신의 아름다운 밤 (0) | 2009.12.01 |

| 전남도립국악단, ‘예(藝)풍(風)정(情)감(感)’ 무료 정기공연 (0) | 2009.11.30 |

| PIANO TRIO GU 창단연주회 (0) | 2009.11.25 |